- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

« Kisangani, ville meurtrie, Kisangani, ville rebelle, Kisangani, ville martyre », aurait pu s’exclamer le général de Gaulle, dans son style inimitable, s’il était venu haranguer les populations locales. Kisangani, anciennement Stanleyville, est en effet un haut lieu de l’histoire tragique du Congo. C’est une ville qui a connu l’esclavagisme, les rébellions et la guerre dont elle exhibe encore aujourd’hui les stigmates. Son histoire commença avec Stanley, dont elle porta le nom jusqu’en 1966. Il est le premier Européen à avoir débarqué sur ses rives en 1877, alors qu’il croyait descendre le Nil ! Il y reviendra le 1er décembre 1883, pour le compte de l’Association Internationale Africaine en remontant ce qu’il savait cette fois être le fleuve Congo et s’installa sur l’île « Wana Rusari » en amont de la ville actuelle.

En 1886, le commandant de la station, Adrien Deane, un ingénieur d’origine écossaise, s’opposa aux esclavagistes. Ces marchands d’esclaves et d’ivoire étaient qualifiés erronément d’Arabes par les Européens, car il s’agissait en fait de trafiquants bantous islamisés venus de la côte orientale d’Afrique et qui parlaient le swahili. Ils ne respectaient pas les traités conclus avec leur chef Tippo-Tip, de son vrai nom Hamed bin Muhamed al Murjebi Yaani Tippu-Tipp, et Deane dut s’enfuir. De passage à Zanzibar en 1887, Stanley proposa à Tippo-Tip de devenir « Wali » c’est-à-dire « Gouverneur des Falls » du jeune État indépendant du Congo. Il espérait ainsi mettre fin aux attaques « arabes » contre la station. Mais les razzias ne cessèrent qu’un an plus tard grâce au courage du capitaine Chaltin et en 1898 les premières implantations de Stanleyville virent le jour sur la rive droite du fleuve, un peu en aval de la dernière cataracte. Avant de s’appeler Stanleyville, la bourgade s’est d’abord appelée «Poste des Stanleyfalls» ou « les Falls » voire encore « Boyoma », du nom local des chutes qui donnèrent leur patronyme aux habitants, les Boyomais. Kisangani, son nom actuel d’après la zaïrianisation, signifie en swahili « le village dans l’île » et a toujours été utilisé par les autochtones.

La ville parfaitement tracée par les ingénieurs belges allait s’étendre jusqu’à la rivière Tshopo. Sur la rive gauche démarraient en 1903 les travaux du chemin de fer qui devait contourner les chutes jusqu’à Ponthierville, actuelle Ubundu, pour permettre d’accéder au Katanga. Des deux côtés du fleuve, des quais, surmontés de grues, furent construits. Des barges qui venaient de Léopoldville, à 1 500 kilomètres de là, à l’autre extrémité du bief navigable, transbordaient dans un sens des articles importés de la métropole, dans l’autre les produits du cru.

Les colons belges aménagèrent de larges avenues bordées d’arbres et de vastes parcelles conquises sur la forêt vierge. De grands bâtiments et des magasins abritaient dans le centre commercial les productions agricoles, forestières et minières de tout le Haut-Congo, cette immense province Orientale, presque aussi étendue que la France métropolitaine, qui s’étire jusqu’à la République centrafricaine, le Soudan et l’Ouganda. Des immeubles à étages comme en Europe s’érigèrent pour accueillir la population expatriée et les Congolais qualifiés par l’Administration coloniale belge d’«évolués». À l’indépendance en 1960, plus de 5 000 expatriés prospéraient à Stanleyville, car à côté des 2 500 Belges, il y avait une importante communauté grecque, portugaise et pakistanaise. Une église orthodoxe grecque, un cercle hellénique ainsi qu’un consulat grec, aujourd’hui abandonné, témoignent encore de la vitalité de cette communauté. De nos jours, les Belges se comptent sur les doigts d’une main et les Grecs et Portugais ont été remplacés par une petite trentaine de commerçants et acheteurs de diamants libanais. Les rues du centre-ville et des quartiers résidentiels étaient goudronnées et éclairées, l’électricité étant fournie depuis 1955 par la centrale hydroélectrique de la Tshopo grâce à des câbles enterrés comme en Belgique. Sur le plan médical, la ville possédait un hôpital général de 800 lits, un vaste laboratoire et une léproserie.

Un central téléphonique automatique, installé dans l’immense hôtel des postes construit entre 1956 et 1958, reliait 2 500 abonnés entre eux. Aujourd’hui, ni la poste ni le téléphone ne fonctionnent plus au Congo, et le bâtiment a été aménagé en bureaux pour les ministres provinciaux ou des entreprises privées. On peut accéder par l’arrière à ce qui subsiste du central téléphonique dont les câbles souterrains aboutissent encore dans le sous-sol. Le premier central, de type Rotary fabriqué par la société Bell Telephone d’Anvers, a été remplacé en 1980 par un central semi-électronique Alcatel puis plus récemment par un équipement italien, définitivement hors d’usage lui aussi. Les quelques employés de l’Office Congolais des Postes et Télécommunications (OCPT) qui traînent désœuvrés sur les lieux sont payés depuis dix ans grâce à la location des locaux. Ils rêvent d’une hypothétique remise en état des installations car les câbles souterrains existent toujours. Utopie depuis que le pays s’est hérissé d’antennes GSM appartenant à des sociétés privées comme Vodacom, Zain, Tigo ou CongoChineTelecom et que des millions de Congolais possèdent un téléphone portable.

Dans les années qui suivirent l’indépendance, au début des années 60, Stanleyville abrita le siège de la rébellion lumumbiste. Patrice Lumumba, originaire du Kasaï, mais formé à l’école des PTT de Léopoldville, y avait été comptable aux chèques postaux dans le bâtiment de 1925 que vous voyez ci-dessous à droite sur les deux photos, la première de février 2010, la seconde d’avant 1960 pour vous permettre de juger de la décrépitude de la ville. Les bureaux de la CTB se trouvant juste derrière cette vieille bâtisse de briques cuites, je passe chaque jour devant ce monument historique et les ruines de l’hôtel des Chutes.

Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okit’Asombo, est né en 1925 dans une famille paysanne pauvre au nord du Kasaï. Il découvre Stanleyville en juillet 1944 et cumule un emploi de commis des Postes avec des cours du soir chez les Frères Maristes. Il lit beaucoup et obtient son certificat d’études. Apprécié par ses supérieurs, il est envoyé à Yangambi, à la station agronomique située à 70 km, comme percepteur adjoint. Puis il va Léopoldville où il suit, en 47 et 48, les cours de l’École des Postes. Il devient dès 1945 ce que les colons appellent un « évolué », c’est-à-dire un de ces Congolais privilégiés ayant bénéficié d’une éducation moderne, connaissant le catéchisme, sachant nouer une cravate, mangeant avec un couteau et une fourchette… L’« évolué », dans l’esprit paternaliste belge, doit avoir un style de vie « européen ». Il est issu de la trinité du pouvoir colonial, à savoir l’Administration, la grande entreprise ou les missions catholiques et protestantes. D’après le rapport présenté aux Chambres législatives sur l’administration de la colonie du Congo belge pour 1957, ils étaient estimés à 176 896 regroupés en 258 « cercles pour évolués » qui offraient à leurs membres des activités sportives ou artistiques avec un encadrement expatrié.

Lumumba revient travailler à Stanleyville et est marqué par le racisme ambiant. Il commence à s’intéresser à la politique en suivant la décolonisation de l’Inde, en 1948, du Maroc et de la Tunisie, en 1951. En septembre 1954, il reçoit sa carte « d’immatriculé » sorte de « brevet de civilisation ». Cette classe de Congolais, degré supérieur des « évolués », avait été inventée par un décret du 17 mai 1952 pour récompenser les indigènes qui avaient parfaitement assimilé la civilisation européenne. Un comité de sélection formé de fonctionnaires coloniaux était chargé de visiter les maisons des candidats pour s’assurer qu’elles étaient tenues comme celles des Européens. Jusqu’en 1958, seuls 217 Congolais sur 13 millions obtiendront ce viatique qui démontrait leur bonne conduite et leurs bonnes mœurs et leur accordait en principe les mêmes droits et privilèges que ceux accordés aux colons blancs !

Signe de reconnaissance, Lumumba recevra en 1954 à son domicile le nouveau ministre des Colonies, le libéral Auguste Buisseret, dont il partage les idées sur la laïcité. En 1955, il crée l’Association du personnel indigène de la colonie (APIC), association apolitique, et a l’occasion de s’entretenir avec le roi Baudouin en voyage au Congo. En 1956, il assiste comme observateur, à Bandoeng, à la Conférence du Mouvement des non-alignés et visite la métropole sur invitation du Premier ministre belge. À son retour à Stanleyville, il est arrêté pour détournement de fonds – 126 000 francs – et est condamné à deux ans de prison. Amnistié en juin 1957, il est engagé comme directeur commercial par la brasserie Bracongo à Léopoldville. Puis le 9 octobre 1958, il y crée le premier parti politique congolais, le Mouvement national congolais (MNC), basé sur une vision unitaire du Congo et non tribale comme les autres mouvements. Mais son parti va rapidement éclater en deux, sa direction autocratique étant contestée : la deuxième aile sera dirigée par un autre Kasaïen, Albert Kalonji. En octobre 1959, le MNC organise, à Stanleyville, son fief, une manifestation réclamant l’indépendance immédiate du pays. La Force publique, amalgame d’armée et de gendarmerie coloniale, tire dans la foule faisant une trentaine de morts. Deux jours plus tard, Lumumba est à nouveau arrêté et condamné à six mois de prison pour avoir appelé à la désobéissance civique et à la haine raciale. Il sera extrait de sa cellule pour participer en catastrophe à la Table ronde qui réunit, en janvier 1960 à Bruxelles, les différents négociateurs de l’indépendance du pays prévue pour le 30 juin. Au mois de mai, le MNC remporte les élections et Lumumba se voit promu Premier ministre de la République du Congo. La suite est connue et fait partie des premiers soubresauts tragiques de l’Histoire du jeune État indépendant sur fond de guerre froide entre les États-Unis et l’URSS.

Après l’assassinat de Lumumba, Antoine Gizenga installe en 1961 et 1962 à Stanleyville, ville moderne de plus de 300 000 habitants, une « République Libre du Congo » dont le gouvernement dissident rivalise pendant quelques mois avec le gouvernement de Kasa-Vubu. Minée par les dissensions internes, les ambitions personnelles et les intrigues, cette « république » ne résiste pas longtemps et Gizenga est emprisonné. Octogénaire, il reviendra aux affaires, après un long exil à l’étranger, en remportant les élections présidentielles de 2006 dans son Bandundu natal. Sur le plan national, il est en troisième position et sera l’arbitre du second tour entre Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Le 30 décembre 2006, le président Kabila le nommera Premier ministre.

En 1964, les troubles continuent et une nouvelle rébellion se déclenche dans les savanes boisées du Kwilu dans le sud du pays à l’instigation de Pierre Mulele, peu après la sécession katangaise. Rapidement, les insurgés de l’Armée populaire de libération, dirigés par leur commandant en chef Nicolas Olenga, auto promu lieutenant-général alors qu’il n’a aucune expérience militaire, occupent le Kivu et la moitié nord-est du pays. Ils font de Stanleyville la capitale d’une « République Populaire du Congo », d’inspiration maoïste et lumumbiste, qui sera reconnue par sept pays, dont l’Égypte et l’URSS. Soumialot, de son vrai nom Sumaili, devient président du gouvernement provisoire et Laurent-Désiré Kabila est d’abord vice-président, chargé des Affaires intérieures, puis secrétaire d’État aux Affaires étrangères et ministre plénipotentiaire auprès de la Tanzanie, l’Ouganda et le Kenya. Les rebelles qui se qualifient de Simba, les lions, sont drogués et se croient invincibles grâce à la protection de féticheurs, de leurs remèdes magiques et de leurs amulettes. Ils sont armés d’arcs et de flèches, de lances et de machettes, et certains marchent pieds nus, mais ils s’emparent des stocks d’armes du camp Ketele. Leur chef, Mulele, est considéré comme omniprésent, invulnérable et capable de se transformer en animal. Ils massacrent des milliers de fonctionnaires jugés trop occidentalisés.

Face à cette nouvelle scission du territoire du Congo, le ministre belge des Affaires étrangères, Paul-Henri Spaak, renforce le soutien logistique aux forces régulières du gouvernement central. Le colonel Vandewalle est chargé de constituer une brigade, la 5e brigade motorisée, qui, au départ de l’ancienne base militaire coloniale de Kamina, a pour mission de reconquérir le territoire national. Cette brigade dirigée par 66 officiers et sous-officiers de l’armée belge compte aussi quelques éléments de la CIA, 350 mercenaires d’origines diverses, des unités katangaises rentrées d’Angola et de Rhodésie et des éléments de l’Armée nationale congolaise équipés de véhicules et d’armements hétéroclites. La troupe s’avère tellement disparate que le colonel Vandewalle dira « J’ai l’impression de diriger l’Ommegang», allusion au cortège folklorique qui traverse tous les étés les rues de Bruxelles. C’est d’ailleurs ce nom de code qui sera adopté par l’opération de reconquête du territoire par cinq colonnes qui allaient opérer en tenaille.

Mais les Simba disposent d’un bouclier humain : ils prennent en otages des centaines de ressortissants européens, américains et asiatiques, missionnaires, commerçants, enseignants, médecins, membres de consulats. Ils les enferment dans la prison centrale, au Guest House de la Sabena ou dans les hôtels de la ville. Ils n’hésitent pas à massacrer sauvagement de nombreux Congolais et le consul américain Hoyt ne doit la vie sauve qu’à l’intervention courageuse du consul général de Belgique Patrick Nothomb, père de la future gloire des lettres belges, Amélie Nothomb. La première colonne de l’opération Ommegang, baptisée Lima 1, dirigée par le colonel Liégeois, fonce vers Stanleyville, capitale de l’éphémère République populaire, après avoir repris Kindu. Vu l’urgence, les gouvernements américain et belge, en accord avec les autorités de Léopoldville, décident, après moult divergences stratégiques, de mettre en place la première, la plus grande et la plus complexe des opérations de sauvetage de la guerre froide.

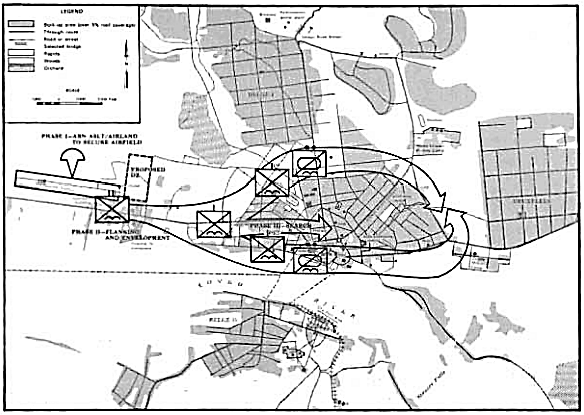

Le 24 novembre 1964, dès l’aube, un B-26 américain piloté par deux Cubains exilés survole l’aéroport de Simi-Simi. À 6 heures précises du matin, 340 jeunes soldats belges du 1er bataillon de paras commandos de Diest, sous les ordres du colonel Laurent, sautent sur l’aéroport de Stanleyville. L’opération « Dragon rouge », dirigée par des officiers et sous-officiers expérimentés, en coordination avec les forces terrestres de « l’Ommegang », a été aéroportée par cinq Hercules C-130 américains, qui ont contourné l’Afrique par l’île britannique de l’Ascension et fait escale à Kamina. Les commandos dégagent rapidement la piste pour permettre à neuf autres C-130 de débarquer véhicules et armement. En moins de deux heures, ils contrôlent la ville grâce à leurs quatre jeeps blindées Minerva et à leurs douze AS-24, surprenants tricycles à moteur fabriqués par la FN de Herstal qui pouvaient transporter trois ou quatre hommes armés. Ils libèrent assez facilement 2 375 otages expatriés rassemblés à l’hôtel Victoria, à l’hôtel des Chutes et à la Procure ainsi que des milliers de Congolais évitant de la sorte une hécatombe. Les blessés seront évacués par les avions américains vers Léopoldville. Malheureusement, quelques dizaines d’otages seront sacrifiés et atrocement mutilés, principalement sur la rive gauche du fleuve. Parmi les victimes, il y avait le pasteur Paul Carson, médecin et missionnaire évangélique américain. La stratégie n’était certainement pas le point fort des rebelles, car l’armée belge découvrira dans les dépôts quantité d’armes inutilisées.

L’opération des paras belges sur Stanleyville d’après une étude du major américain Thomas Odom.

Extrait de la page 68 du document déclassifié de l'Armée américaine disponible ici.

Un autre document "Top Secret", déclassifié en 2009,

explique en détail les conditions de l'Opération Dragon rouge. Cliquer ici pour le télécharger (texte en anglais).

Comme il se doit, la communauté internationale et principalement les pays du Tiers-monde s’élèvent contre cette intervention étrangère en territoire congolais. Les paras belges doivent quitter le Congo après avoir dégagé également la ville de Paulis, à 500 km au nord-est de Stanleyville, où ils évacuent 375 otages en 34 heures dans le cadre de l’opération « Dragon noir », les 26 et 27 novembre. À leur grand désespoir, ils ne peuvent continuer plus au nord vers Bunia et Watsa à cause des pressions diplomatiques exercées sur Washington. Au total, l’intervention aéroportée belgo-américaine aura sauvé la vie à 1 600 civils innocents, 61 otages ayant été massacrés et cinq paras commandos belges tués. Des manifestations « spontanées » ont lieu à Moscou, Prague, Le Caire et Pékin pour dénoncer cette ingérence de « l’impérialisme américain » dans les affaires d’un État indépendant. Le ministre Paul-Henri Spaak doit aller défendre, dans un discours radiodiffusé mémorable, la position de la Belgique devant le Conseil de sécurité des Nations-Unies. De retour à Bruxelles, les paras belges défilent, victorieux, dans les rues de la capitale, le 1er décembre, sous les acclamations de la foule. La 5ème brigade du colonel Vandewalle, elle, poursuit son travail de nettoyage et ce n’est qu’à la fin de l’année 1965 que les frontières est et nord-est de la République seront sécurisées.

Les paras belges ayant quitté Stanleyville, l’Armée nationale congolaise, ANC, sous les ordres du colonel Mobutu et de l’administrateur en chef de la Sûreté nationale, Nendaka, ratisse Stanleyville, n’hésitant pas à bombarder à coups de mortiers lourds certains quartiers de la cité. À la suite de jugements expéditifs dans le stade de la ville, des rebelles et des civils sans armes sont précipités dans les chutes de la rivière Tshopo après avoir été torturés ou mutilés. Cette boucherie de l’armée régulière n’était pas bien différente du comportement des rebelles et provoqua l’indignation, inutile malheureusement, des colonels Laurent et Vandewalle. Pour les officiers belges, autant il était légitime d’affronter des rebelles armés les armes à la main, autant il fallait, les hostilités finies, traiter dignement les prisonniers, quelles qu’aient été les exactions commises, et surtout les populations civiles. Mais ce n’était pas dans la mentalité des soldats congolais qui cherchaient à se venger. On entrait ainsi dans le cycle infernal et sans fin des vengeances entraînant de nouvelles vengeances… Les principaux protagonistes de la rébellion, Olenga, Gbenye et Soumaliot, s’étaient sauvés dès l’arrivée des paras belges. Pierre Mulele, parti en exil à Brazzaville, fut convaincu de revenir à Kinshasa en 1968 par Mobutu devenu président qui lui avait promis l’amnistie. Mais il fut torturé en public, ses yeux, son nez, ses oreilles et ses parties génitales arrachés, ses membres amputés alors qu’il était toujours vivant, puis son corps jeté dans le fleuve Congo. Nouvel exemple de la barbarie endémique du pouvoir militaire qui se perpétue encore de nos jours.

Le 25 novembre 1965, le colonel Joseph-Désiré Mobutu renverse le président Kasa-Vubu et suspend les activités de tous les partis politiques. Il va gouverner par « ordonnances-lois » et lancer la politique d’authenticité. La République du Congo se transforme en Zaïre et Stanleyville prend, le 3 mai 1966, son nom actuel de Kisangani, les Stanley Falls devenant les chutes Wagenia. En juillet 1967, des mercenaires conduits par Bob Denard et Jean Schramme essaient de ramener Moïse Tshombe au pouvoir et s’emparent de la ville. Après de sanglants combats qui durent une semaine, l’ANC du général « autoproclamé » Mobutu reprend la ville.

En 1999, Laurent-Désiré Kabila ayant arraché le pouvoir à Kinshasa au maréchal Mobutu, une nouvelle coalition antigouvernementale, le RCD (Rassemblement congolais pour la démocratie), éclate en deux factions rivales. L’une basée à Kisangani est appuyée par l’Ouganda, l’autre basée à Goma par le Rwanda. Les armées ougandaises et rwandaises s’affrontent à Kisangani, à plus de 500 km de leurs frontières, lors de la « guerre de 3 jours » du 15 au 17 août 1999. Au-delà de la conquête du pouvoir, les envahisseurs convoitent évidemment les mines de diamant et d’or de la province Orientale. Les échanges nourris entre les soldats des deux armées ennemies, qui ont lieu au dessus de la rivière Tshopo, font au moins 300 morts.

Du lundi 5 au dimanche 11 juin 2000, les deux armées étrangères réitèrent leurs exploits. En moins d’une semaine, plus de dix mille obus de mortiers et de lance-roquettes, des milliers de balles d’armes légères et automatiques sont tirés dans la ville. Les Ougandais disposent de deux « orgues de Staline » de 40 tubes, postés sur une colline, qui sèment la désolation dans la ville de Kisangani malgré la présence de la MONUC, les casques bleus onusiens. Celle-ci impose un cessez-le-feu obligeant les deux armées étrangères à s’éloigner de 120 kilomètres de la ville, les Ougandais vers Buta et les Rwandais vers Lubutu au sud du fleuve. Les Rwandais obéissent et dégagent la ville alors que les Ougandais restent à une trentaine de kilomètres de la ville dans le but de la reprendre pour avoir la mainmise sur l’exploitation du diamant. Le 5 juin, les Ougandais réoccupent la ville désertée par les Rwandais. Finalement après six jours de combats acharnés, une partie de l’Armée nationale congolaise, ANC, et son alliée, l’Armée patriotique rwandaise, prennent le dessus sur l’Uganda’s People Defence Forces appuyée par une partie dissidente de l’armée congolaise acquise au MLC de Jean-Pierre Bemba. Ils chassent finalement hors de la ville, loin du pont qui enjambe la Tshopo, les envahisseurs ougandais.

Environ 1 000 morts et 3 000 blessés ont été dénombrés par le Groupe Justice et Libération. « Nous connaissons des parcelles dans lesquelles sept membres d’une même famille ont été tués sur le coup», affirme cette association de défense des droits de l’homme. Cette ONG a par ailleurs dressé une longue liste des violations perpétrées par les belligérants, « véritables maîtres du jeu de dames dont les Congolais rebelles se révèlent n’être que de simples pions… Avant, pendant et après les affrontements, la Radio-Liberté d’obédience ougandaise et la RTNC d’obédience rwandaise ont, nuit et jour, distillé des appels à la haine, à la vengeance, à la guerre. Cette intoxication rappelle la Radio des Mille Collines du Rwanda en 1994… ». Mon collègue et ami Denis a vécu pendant six jours caché dans la cave de la brasserie Bralima avec tout le personnel de la société tandis que sa femme Sophie était bloquée avec ses enfants en centre-ville au domicile d’un médecin.

Cette guerre a laissé des traces indélébiles que dix années d’absence de gouvernance n’ont pas encore permis d’effacer. Les façades sont trouées, les lampadaires détruits, les villas inoccupées ou squattées par des fonctionnaires aux salaires misérables. L’activité industrielle est quasi inexistante. L’immense complexe textile de la SOTEXKI, filiale du groupe français Beaujolin, comparable aux usines Gonfreville de Bouaké, qui employait au temps de sa splendeur 2 500 ouvriers ne compte plus que 250 employés. Seule la brasserie BRALIMA, appartenant à la multinationale hollandaise Heineken, heureusement épargnée par les belligérants assoiffés, fonctionne à plein rendement, alors que sa voisine qui produisait de la Skol est en ruine. Même la centrale thermique qui alimentait la ville en complément du barrage de la Tshopo a été ravagée, les câbles de cuivre emportés par les armées d’occupation. Dans le centre commerçant, l’hôtel Congo Palace, qui fait partie du patrimoine de l’INSS, l’Institut national de Sécurité sociale, et qui venait d’être restauré par un homme d’affaires libanais a été complètement dévasté et est aujourd’hui à l’abandon. La maison qui jouxte la mienne a été détruite par un obus, ses propriétaires vivant toujours dans une ruine pratiquement sans toit.

Vendredi 29 janvier dernier, les victimes de cette guerre – la dernière, espérons-le — ont organisé une marche pacifique dans les artères de Kisangani. Ils réclament leur indemnisation suite aux affrontements qui ont opposé Ougandais et Rwandais en plein centre-ville pendant plusieurs jours. Ils menacent de boycotter les festivités prévues pour le cinquantenaire de l’indépendance au moment où le gouvernement vient d’envoyer 2,5 millions de dollars pour les sinistrés d’Haïti.

Vers Tome VI - 3ème épisode <--- ---> Vers Tome VI - 5ème épisode