- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

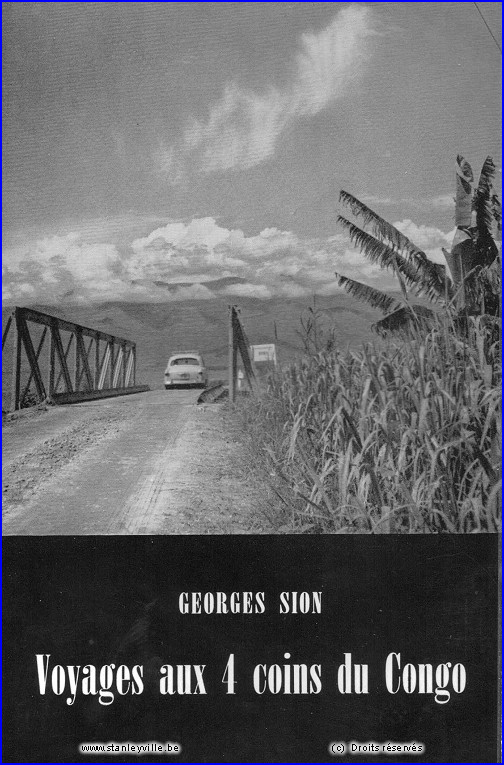

Extraits du livre "Voyages aux 4 coins du Congo" de Georges Sion.

L'auteur a voyagé plusieurs fois au Congo entre 1949 et 1952 et relate ses souvenirs dans ce livre dont la 3ème édition est parue en 1954. Un chapitre est consacré à Stanleyville.

Stanleyville-la-Juste

Cette fois, on peut dire que l'Afrique nous parle ! Quand on pose le pied sur l'aérodrome de Stanleyville, on redécouvre la chaleur. On empoigne son casque, qu'on avait un peu oublié depuis le Kivu, et on recommence à mesurer d'instinct ses mouvements. Le moindre effort fait ruisseler. Les gens de Stan (abréviations partout), les gens de Stan ont l'avantage d'une certaine habitude, mais cet avantage leur est tout de même précaire. A quelques lieues de l'Equateur, en altitude moyenne, ils savent ce que c'est. Quoiqu'il n'y ait pas de saisons tranchées - pluies ou sécheresse - le thermomètre obéit encore à certaines règles. Actuellement, il doit être aux environs de 32 degrés le jour et guère au-dessous de 20 la nuit. C'est la saison la plus fraîche . . . De janvier à mars, il se fixe autour de 37 ou 38 degrés ! Je ne crois pas qu'on vive ici sans se sentir souvent épuisé.

Entre l'aérodrome et la ville, une longue avenue déroule son asphalte où glissent de nombreuses voitures. Cette banlieue et la ville même apparaissent tout de suite comme le royaume des palmiers. Ils sont partout, étendant sur les avenues leurs lignes molles et leur ombre précieuse. Stan est littéralement enfouie dans une opulente palmeraie qui rappelle que la forêt est proche. Certaines allées de palmiers royaux revêtent une grâce, une douceur somptueuse qu'on n'oublie plus.

Les villas de la périphérie sortent de terre à un rythme accéléré, car la ville grandit sans cesse comme toutes ses soeurs congolaises. Un quartier se crée en deux ans. Les perspectives de l'industrie dans un proche avenir vont encore précipiter la croissance. Heureusement, la nature est tellement abondante, tellement prolifique, qu'elle décore la nouveauté à mesure que celle-ci se crée. Des jardins de quelques mois regorgent de fleurs éblouissantes, de l'écarlate au bleu de cobalt. Le golf a été taillé dans la forêt. Il a gardé une ceinture de luxuriance autour de ses greens admirables et reposants, devant un club house couvert de feuilles de bananier qui allie la simplicité indigène au confort.

Mais on se promènerait indéfiniment - n'était la chaleur - dans les avenues de la ville elle-même. Les maisons dorment au fond de jardins prestigieux et tout le centre descend en pente légère jusqu'au Fleuve. Vers le soir, on va chercher la brise sur les terrasses où il fait bon flâner après des heures de bain turc. On regarde l'eau brune calmée après les rapides et qui retourne vers l'Equateur et l'hémisphère sud à travers ses galeries forestières. En face, donc au sud, Stan a, comme Anvers, sa rive gauche. On y voit surtout des hangars, des bureaux et le début du chemin de fer du C. F. L. qui contourne les rapides. Jusqu'à ces chutes, le fleuve s'appelait Lualaba. En aval, il est le Congo, large d'un kilomètre, puissant et pacifié, qui portera les bateaux jusqu'au Stanley Pool, à Léopoldville. Comme la capitale, Stan jouit d'une remarquable situation économique et naturelle. Elle est un centre nécessaire de transbordement du fleuve au chemin de fer. Elle draine les produits de la Province Orientale : riz, café, caoutchouc, huile de palme. Cette province heureuse déverse ses trésors au chef-lieu par un réseau routier qui est peut-être le plus complet et le plus agréable de toute la Colonie.

Les quartiers officiels et résidentiels bordent la rive droite, ombrée de palmiers ou de manguiers dont certains auraient été plantés par Stanley. Ils gardent un caractère de distinction officielle et de confort personnel qui fait plaisir, aussi bien les villas cachées sous les feuillages que la Résidence du gouverneur, quiète dans son beau parc. Toutes les fleurs, tous les fruits de la terre chaude naissent dans la profusion. On observe de splendides « arbres du voyageur », sorte de palmier plat qui ressemble aux grands éventails ondulants des cortèges pontificaux.

Partout on sent l'exubérance équatoriale, sa richesse lourde et magnifique. Un détail : on a compté jusqu'à douze espèces de fougères différentes proliférant dans les stipes d'un seul palmier. Au cœur de l'Afrique centrale. Stan est la ville la plus « juste » du Congo.

Elle le paie évidemment. Le climat pèse, pèse. On ne supporte pas sans fatigue ces après-midi d'air immobile et torride, ces nuits où la tornade déchire le ciel et fait tomber la pluie comme une chute de tuyaux d'orgue. Si accablés qu'ils soient, les Stanleyvillois jouissent néanmoins de leur vie équatoriale et aiment leur ville si coloniale, qui grandira et règne déjà sans jalousie sur le nord-est d'un immense pays. Elle a, comme les autres agglomérations importantes, des hôtels, des cinémas, des hôpitaux, des écoles et des journaux. Elle est un grand carrefour aérien, avec sa ligne vers le Caire et Bruxelles et ses avions pour tous les centres congolais. Le vendredi, où se rencontrent les appareils de plusieurs lignes internationales, on se dispute les chambres d'hôtel. La crise du logement sévit ici comme ailleurs Stan possède même un dernier trait commun à toutes les villes : ses « erreurs » architecturales. La cathédrale pseudo-gothique au bord du Congo, sa poste en briques rouges, ses villas à la mode du Zoute, sont des témoignages d'une bonne volonté un peu affligeante. Mais tout est noyé dans l'horizon du fleuve et les palmes sur la ville.

* * *

Une originalité : la présence arabe. Elle est encore très nette. Les anciens sultanats d'avant la guerre anti-esclavagiste ont profondément marqué la population. Beaucoup de Noirs qui ne diffèrent pas physiquement des autres portent la longue robe blanche et le calot qui les rapprochent de ceux du Niger. Certaines maisons du quartier arabisé abritent encore leurs fenêtres sous les grilles des vieux harems, et la place de Saio, où s'épanouit un marché indigène, s'entoure toujours de boutiques qui ne changeraient pas si elles étaient cairotes ou algéroises.

Avec les Arabes sont venus les Indiens. Commerçants avisés, ils possèdent un vrai quartier de magasins de traite. Un homme au teint olivâtre, une fillette aux yeux nageants d'antilope, une femme à la narine percée d'un brillant, vous y proposent des cotonnades (que choisir dans ces centaines de coupons merveilleusement bariolés ?), des casseroles de toutes dimensions, des machines à coudre et des objets d'ivoire en série. Ils sont les cousins de ceux de Dar-es-Salam, de ceux d'Afrique du Sud. Ils prospèrent. Les Indiens et les Grecs détiennent sûrement les neuf dixièmes du commerce de la Province.

Stan jouit encore d'un second privilège. Elle a des « environs », tels les rapides du Fleuve lui-même qui constituent un très beau spectacle. Depuis Panthierville, le Congo (encore nommé Lualaba) roule parmi les cataractes. Voici la dernière, après laquelle Stanley autrefois remonta ses bateaux et repartit, pour dix-sept cents kilomètres, sur un fleuve calmé. Après ces Stanley Falls, les berges longent le port et la ville. Le cours du vrai Congo commence.

On arrive aux chutes par une avenue ancienne : si jeune, le passé insinue déjà son charme vénérable. On traverse un village-faubourg habité moitié parles Arabisés, moitié par les Wagenia, qui voisinent sans se mêler. Le bruit de tempête se rapproche. Un coude : les rocs énormes barrent l'eau sur les huit cents mètres qui séparent les deux rives basses. La vision du tumulte suffirait à retenir la contemplation. Mais il y a les Wagenia eux-mêmes. Depuis toujours, ils ont installé dans les pierres un incroyable échafaudage de perches, de troncs et de lianes, solide et souple, qui résiste au courant violent. Ils y accrochent de grandes nasses, tressées en forme de pavillon de vieux phono et dont la « gueule » avale l'eau qui repart et les poissons qui ne repartent pas. Le barrage s'avance des deux rives jusqu'au milieu des rapides où seule subsiste une trouée de cent cinquante mètres.

Les Wagenia nagent comme des dauphins. Pour la pose ou la relève des nasses, ils s'embarquent un peu plus bas dans de longues pirogues. Ils pagayent vigoureusement dans les remous, sur un rythme rapide qui donne à leurs mouvements une beauté vertigineuse. Ballottées, rudoyées, tournées, reprises par les remous, les pirogues arrivent jusqu'aux échafaudages. Certains descendent pour la récolte tandis que les autres maintiennent 1'embarcation. Puis ils repartent, pagayant cette fois pour ralentir et chantant pour mieux pagayer. Se trouver parmi ces quarante athlètes noirs et dressés qui domptent un fleuve affolé, débarquer avec eux sur les rocs où la réverbération allume une chaleur d'incendie, revenir avec eux dans ces longues pirogues tournoyantes comme des auto-skooters, je vous jure que ce sont des sensations fortes qu'on n'oublie plus.

Près de la berge, les gosses manient de petites nasses et s'habituent au courant. On dirait de petits dieux nageurs.

Ainsi vivent les Wagenia depuis des siècles. Stanley a pu venir, le Congo a pu se faire autour d'eux. Ils n'ont pas changé. Ils restent eux-mêmes, aventuriers sans voyage, pêcheurs éternels. Ils vendent le poisson à Stan et ont même trouvé dans la ville qu'ils ne hantent pas une nouvelle richesse. Ils débitent les rocs du fleuve. La ville s'est construite avec ces matériaux qu'ils concassent à leur manière primitive : un feu sous la pierre jusqu'à ce qu'elle éclate. Ils sont riches, fiers, indépendants. Ils ne se fondent pas dans les autres races. Ils vivent la moitié du jour dans l'eau, l'autre moitié en vendant et palabrant. Certains d'entre eux, au visage astucieux de trafiquant, semblent sortir, nus et bronzés, d'un livre de Monfreid.

Il y avait aussi les chutes de la Tshopo, cette rivière qui se jette dans le Congo à deux lieues en aval de Stan. Un chaos d'eaux glauques, de rocs, d'arbres fous. Aujourd'hui, on construit le barrage qui domptera la rivière.

C'est une grande entreprise que le barrage de la Tshopo. Il faut accorder un regret au paysage des chutes primitives. Les courbes de la rivière, la petite et la grande chute (3, puis 15 mètres) entre des frondaisons généreuses, tout constituait, aux portes de Stanleyville, un site d'une splendeur sauvage. Aujourd'hui, les batardeaux, les pompes, les moteurs sont là. Il a fallu dérocher, forcer le cours de l'eau. Quelque chose a disparu pour toujours. Mais il est vain de soupirer. Stan a besoin d'électricité.

Tout le Congo est ainsi un des plus riches pays du monde en houille blanche. Les nécessités sont chaque jour plus dévorantes. Il faut bien que les rivières soient asservies. Au Bas-Congo, au Katanga, au Kivu, au Maniema, les centrales naissent les unes après les autres. La Tshopo n'est ni la première ni la dernière victime d'un progrès nécessaire.

Du pont qui a été jeté sur elle depuis les travaux, on voit d'ailleurs la chute comme on ne la voyait pas, à deux mètres de sa fureur. Et si l'on se retourne, l'apaisement de l'eau dans une anse élargie et ceinturée d'arbres reste une vision vaste et douce. La fin du jour y coule une lumière exquise où se détachent les pirogues. On visitera encore la Tshopo . . .

D'ailleurs, les Stanleyvillois ne sont pas inquiets. Ils annoncent au contraire l'essor de la ville, qui est entrée dans une ère d'industrialisation. Chef-lieu de la riche province orientale, marché actif, port nécessaire de transbordement entre les bateaux qui arrivent de Léopoldville et les trains qui partent vers Ponthierville, le Sud et le Sud-Est, elle voit naître autour d'elle des usines. Rizeries, cimenteries, papeteries, tissages, les projets ne manquent pas. Une brasserie fonctionne à plein. (Partout, au Congo, on édifie des brasseries, ou on en parle. C'est vraiment notre industrie nationale.)

Les dernières statistiques plaçaient Stan au cinquième rang de la population, tant européenne qu'indigène, très près de Jadotville et de Bukavu. On m'assure que ce n'est plus vrai et que pour les Européens en tout cas, elle aurait coiffé ses deux rivales directes avec 4. 000 Blancs. Je ne le demanderai ni à Jadotville ni à Cost-Bukavu. Les rivalités citadines atteignent, au Congo, à la colère sacrée ou à l'aigreur . . . Tout de même, 40. 000 habitants vivent maintenant à ce relais du fleuve et du rail, où un chef de bande arabe s'installait pour la première fois voici quelques dizaines d'années.

* * *

Revenons une fois encore au Fleuve. En aval de la ville, il entre dans son cours paisible, large, au milieu d'une nature intacte. Des piroguiers nous emmènent un soir. Sur cette eau sombre et lisse, au clair de lune, tout le reste s'abolit. Stan a disparu depuis longtemps. Il n'y a plus qu'une immensité vaporeuse, l'ombre de la forêt sur les deux rives, une descente lente, soyeuse, vers on ne sait quoi et qui ressemble à un songe. Une île nous croise. C'est elle qui paraît remonter à la dérive.

La nuit s'avance. Il faut revenir. Les pagayeurs commencent à brasser l'eau en cadence. Ils chantent des chants à la fois encourageants et nostalgiques. Un chant du nord : l'admirable « Uele, Uele ». Un chant du sud au refrain envoûtant : « Mero, mero Balaza » (Balaza, c'est Brazza, Brazzaville). Comme ils sont un peu ennemis de l'effort et qu'il faudra remonter le courant pendant deux heures, ils s'approchent de la rive et utilisent leurs pagaies comme des gaffes contre le fond rocheux. Le bruit fourmillant - et les moustiques - de la forêt nocturne nous escortent. Nos hommes veulent sans doute être bien gentils et nous montrer qu'ils ont été de bons élèves de la Mission. Ils entonnent soudain le chant scout de l'adieu, puis "Au clair de la lune". Et même "O grand Saint Nicolas !" Quand on leur redemande leurs vrais chants, ils ne comprennent pas. Ils plaisantent en kiswaheli. Nous devons être jugés sans indulgence pour n'avoir pas apprécié leur culture.

Minuit et demi. La berge scintille de millions de vers luisants. Congo, Congo. . . Une très ancienne magie dort dans le Fleuve.

-> Voir le texte original au format PDF.